|

|

|---|

DESCRIPTIF PAR CHARLES MOPSIK

Les

conséquences sociétales de la rédaction du Zohar.

L'exposé

qui suit fait suite à une présentation précédente de la structure littéraire du

Zohar.

Que nous

apprend l'analyse formelle de l'ouvrage sur les conditions sociales de sa

rédaction et de sa réception immédiate?

Pourquoi

le Zohar a-t-il été écrit? Quelles sont les déterminations historiques et

sociales qui président à sa rédaction?

Qu'elle a

été le moteur de la rédaction d'un livre comme le Zohar dans la société juive

opprimée de l'Espagne de la Reconquista ? Et cela, en dehors même des questions

de l'influence éventuelle du christianisme comme doctrine ou système de

représentation.

Champ de

production: l'espace social limité et relativement clos à l'intérieur duquel se

déploie l'enjeu idéologique de la production des œuvres littéraires et

artistiques.

Ecrit pour

être lu cela veut dire: écrit en fonction des lecteurs possibles. Et ces

derniers ne sont pas seulement une vague postérité, mais des agents sociaux -

dominants ou dominés - qui défendent leurs intérêts propres.

Le Zohar

est-il une œuvre conservatrice ou révolutionnaire ? Dans l'historiographie

contemporaine, G. Scholem tend plutôt à voir le Zohar comme révolutionnaire,

tandis que M. Idel y voit une œuvre très conservatrice. Nous tentons d'élaborer

une synthèse.

Abraham

Aboulafia, né à Saragosse en 1240. Il

fut excommunié par R. Salomon ben Abraham ibn Adret après une violente attaque

contre son enseignement. Il dut quitter l'Espagne pour la Sicile et mena une

vie errante.

Il faut

rectifier: il s'agit de R. Salomon ben Abraham ibn Adret, un disciple

barcelonais de Nahmanide, qui était lui aussi un "cabaliste", mais

d'une école opposée à la divulgation de la cabale.

On trouve

bien quelques critiques à l'encontre de l'école théosophique du Zohar, surtout

de la part des tenants de l'école de Nahmanide, comme l'auteur inconnu du

Ma'arekhet ha-Elohut, mais elles n'ont eu qu'une assez faible portée.

Commentaire

sur le Cantique des Cantiques de Isaac ibn Abi Sehulah: édité par A. Green,

dans Jerusalem Studies in Jewish Thought, vol. 6, 3-4, 1987, p. 393 et

suivantes.

Rappelons

qu'au Moyen Âge, il était fréquent de voir circuler des écrits de type

midrachique (apocalyptiques ou narratifs) attribués à des maîtres anciens, sans

que la question de leur autorité ou de leur attribution soit clairement posée.

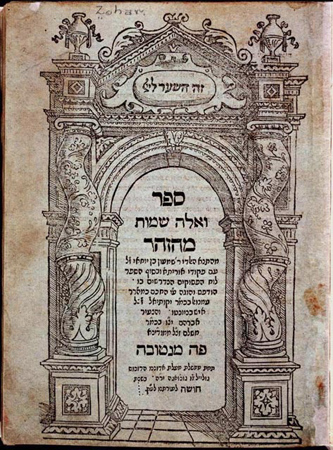

Le Zohar a

été accepté sans réticence par la majorité des cabalistes espagnols comme une

œuvre de grande portée. Son attribution à R. Siméon ben Yohaï n'était pas le

point le plus controversé.

Le Zohar a

permis aux cabalistes de faire valoir plus aisément leur doctrine comme étant

une "tradition" autorisée.

Même les

nouvelles interprétations des cabalistes ont pu fusionner grâce au Zohar avec

la "tradition". La notion de "tradition" est une composante

essentielle de toute religion, ce que Danièle Hervieu-Léger montre dans La

religions pour mémoire, Paris, 1991.

Jacob ben

Chéchet, Ha-Emounah veha-Bitahon, dans Kitvey Ramban, t. 2, Mossad ha-Rav Kook,

éd. Chavel, Jérusalem, 1974.

Le Zohar

se réfère constamment au Talmud et au Midrach rabbinique, mais il fait aussi

des emprunts plus discrets à des exégètes médiévaux comme Rachi ou Abraham Ibn

Ezra. Il emprunte aussi à Maïmonide.

Milin

hadetin 'atiqin : anciennes nouvelles paroles. Dans sa Haqdamah (introduction

ou préliminaire, Zohar I, 1a-14b), le Zohar se livre à une apologie des

"paroles nouvelles" prononcées par les exégètes, qui "s'élèvent

au ciel, créant des cieux nouveaux..."

La

querelle entre les "modernes" et les "anciens" se pose en

des termes particuliers dans le Zohar, où on retrouve pourtant les traits

habituels à ce type de conflit universel entre générations.

Par

l'expression "matnita dilan", le Zohar se réfère à une

"Michnah" (enseignement) de nature ésotérique transmise par les

cabalistes.

Les

cabalistes se posent à la fois comme des

héritiers et des pionniers, des transmetteurs fidèles et des novateurs

audacieux. Cela pourrait être un trait caractéristique de la religiosité

mystique.

Les cabalistes

de l'Ecole du Zohar avaient conscience de n'avoir entre les mains qu'une partie

seulement des secrets de la Torah. D'où la mission qu'ils se donnaient de

reconstituer ces derniers par leurs expériences mystiques, ce qui en retour les

validaient.

R. Hayyim

Vital dans son livre 'Cha'arey Qedouchah", chap. 4 (édité Jérusalem en

1988), décrit la technique d'appel des âmes des tannaïm.

Au moyen

de ces techniques mystiques, ce sont les maîtres des siècles passés qui

continuent à délivrer un enseignement nouveau pour le présent.

Le Zohar

et d'autres cabalistes du XIIIe siècle ont joué sur le double sens du mot

Michnah pour dire faire fusionner deux choses distinctes: un enseignement

nouveau et le corps doctrinal canonique ancien.

Prestige

d'auteur et autorité de transmetteurs: tels sont les deux principaux succès

personnels des cabalistes du XIIIe siècle.

Les

enseignements des maîtres anciens sont présentés dans le Zohar comme des

savoirs nouveaux.

"Les

compagnons ont commenté ce verset, mais voilà son secret..." tel est le

prologue le plus fréquent précédent de nombreux développements dans le Zohar.

L'enseignement

classique n'est pas présenté comme étant obsolète, mais comme étant secondaire,

périphérique, face à l'enseignement ésotérique affiché comme étant le noyau

fondamental, la vérité intime du texte biblique.

Les

interprétations cabalistiques du Zohar sont présentées comme devant être

considérées comme le savoir le plus éminent, qui doit dominer le champ de

l'étude religieuse.

La

réception sociale et la diffusion du Zohar attestent du succès de la stratégie

de son auteur, malgré son caractère paradoxale et risquée.

Dans une

liste publiée par G. Scholem il y a une trentaine d'années, plus de 80

commentaires suivis du Zohar sont mentionnés. Il existe aussi d'autres

commentaires dans des œuvres séparées, mais ils n'ont pas ce caractère suivi.

Le Zohar

n'est pas un commentaire de plus sur la Torah, c'est une forme nouvelle, une

façon nouvelle d'interpréter la Torah et de s'y rapporter.

La

tentative revivaliste du judaïsme qui est celle du Zohar s'est étendue au-delà

de son époque et poursuit son projet jusqu'à nos jours, comme en témoigne

l'émergence fréquente de mouvements mystiques fondés sur le Zohar, comme les

"Centres de la Kabbale".

La

semikhah est le nom donné à l'ordination des maîtres à la fin de l'Antiquité.

Elle n'était plus pratiquée depuis le IVe siècle, où elle avait été interdite

par l'autorité romaine.

R. Joseph

Caro (1488-1575), R. Moïse Cordorévo (1522-1570), ils vivaient à Safed et

étaient d'origine espagnole.

Malgré son

côté "révolutionnaire" par ses aspirations messianiques et

prophétiques nettement affirmées, Abraham Aboulafia et son enseignement ne

parviendront pas à bouleverser durablement le judaïsme.

Pour

appréhender le champ social dans lequel l'auteur du Zohar vivait il faut

étudier aussi les personnages principaux du Zohar - et les figures mineures

également.

Les héros

du Zohar ne sont pas des autorités rabbiniques dirigeant ou dominant des

institutions synagogales ou communautaires.

R. Judah

Ha-Nassi (le Prince), qui vivait au IIe siècle, est une figure secondaire dans

le Zohar, alors qu'il est une figure centrale dans la tradition rabbinique du

Talmud.

Les

Tannaïm apparaissent dans le Zohar comme des enseignants itinérants, pauvres et

humbles, jamais comme des seigneurs, gardiens de la Loi.

Le Zohar

accorde aussi une place importante dans l'échelle de la connaissance des

mystères de la Torah à des personnages très modestes: conducteurs d'ânes,

enfants, aubergistes, etc. Moïse de Léon voulait explicitement

"démocratiser" les secrets de la Torah.

Le Zohar

s'adresse à tout le monde, il veut révéler les secrets de la Torah à l'ensemble

du peuple, les arrachant ainsi à l'élite sociale des intellectuels et des

autorités rabbiniques.

Le Zohar

met au premier plan l'idée du salut des humbles et ne le réserve pas - comme

les philosophes juifs - à quelques savants.

L'avarice,

surtout celle des riches, est l'un des

défauts les plus critiqués par le Zohar.

Pour le

Zohar, donner la charité revient à "faire Dieu". Voir III, 113a. Voir

notre ouvrage, Les grands textes de la cabale, les rites qui font Dieu,

Lagrasse, 1993, p. 560 et suiv.

Le Zohar

engage une lutte constante contre le désespoir qui est pour lui la clé de

l'impiété.

Pourquoi

le Zohar adopte-t-il un style énigmatique pour s'adresser aux "gens du

peuple"?

Quel

rapport existe-t-il entre une formule ésotérique et un slogan ?